- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 4131

Источник изображения - obodrenie.info

В дневном апостольском чтении Послания к Евреям ап. Павел утверждает, что невозможно жертвенной кровью животных достичь полного очищения, в котором нуждается человек (10, 4). Апостолом отвергается не только вся старозаветная система жертвоприношения как неспособная дать полное очищение, но выносится приговор любой другой религиозной системе как пути к прощению и спасению.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 4323

Источник изображения - foma.ru

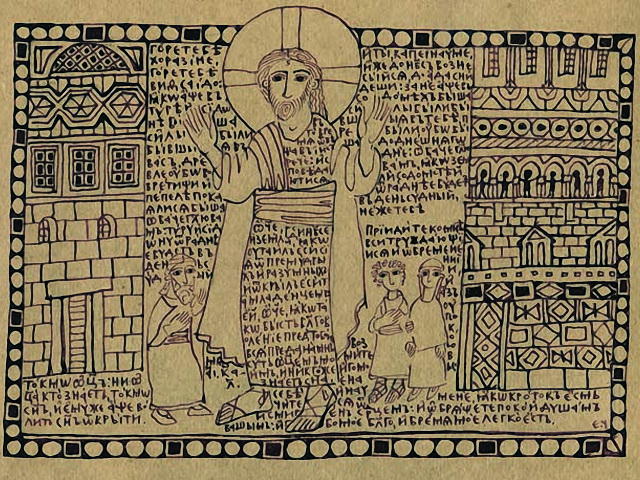

Братья и сёстры, сейчас мы слышали слова Господа, обращённые к жителям тех населённых пунктов, где много было совершено Им чудес: «Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись; но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам» (Лк. 10:13-14).

Подробнее: Проповедь иерея Георгия Максимова о погибающих городах (Лк. 10, 13-14)

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 5214

Источник изображения - uduba.com

Братья и сётры, сегодня я хотел бы поговорить о грехе ленности. Весьма многие, если не все, сталкиваются с нападениями этой страсти. Не всеми она овладевает, но в наше время достаточно тех, кто поддаётся лени надолго и всерьёз.

Подробнее: Слово перед исповедью иерея Георгия Максимова: о ленности

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 3812

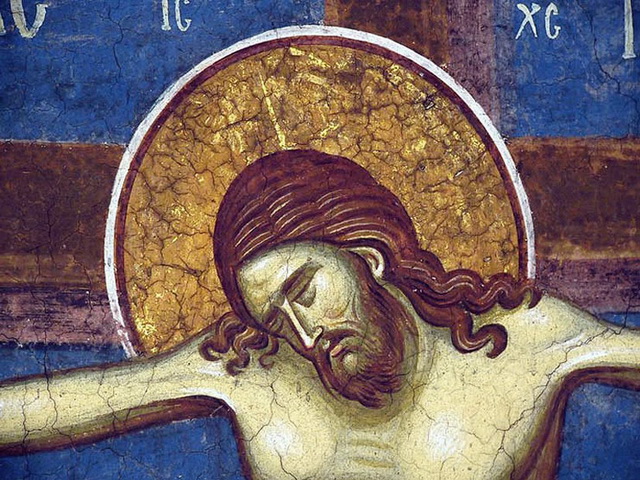

Братья и сёстры, сейчас мы слышали слова апостола Павла: "Если законом оправдание, то Христос напрасно умер" (Гал. 2:21). Про какой закон он говорит? Про закон, данный Богом в Ветхом Завете. Про какое оправдание? Про оправдание перед Богом, что означает избавление от наказания за грех, то есть, спасение.

Подробнее: Проповедь иерея Георгия Максимова: о спасении во Христе

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 4701

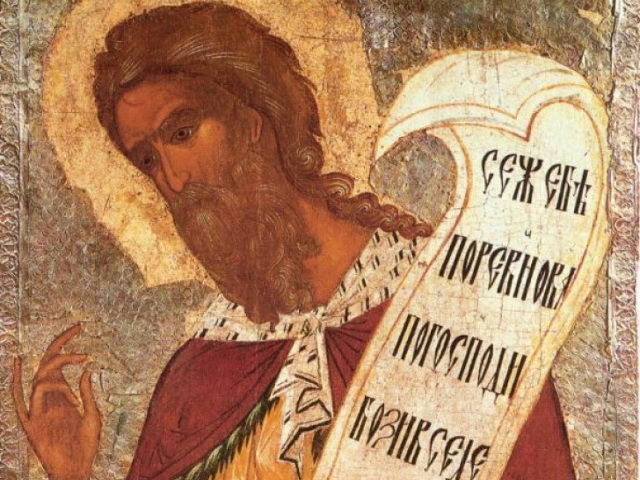

Святой пропрок Божий Илия.

В Ильин день прошлого года наш рассказ о пророке Божьем Илье остановился на бегстве св. пророка от царицы Иезавели в Сарепту к благочестивой женщине.

Подробнее: Проповедь протоиерея Симеона Льва о пророке Божием Илие 02.08.2017 г.