- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 3296

Икона Сретения Господня, фрагмент

Дневное евангельское чтение рассказывало нам о предстоящих страданиях Божьей Матери: И Тебе Самой оружие пройдет душу (Лк. 2, 35). А совсем недавно другое евангельское чтение говорило нам о необычайной радости Богородицы: Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем (Лк. 1, 46).

Подробнее: Проповедь протоиерея Симеона Льва на праздник Сретения Господня 15 февраля 2019 г.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 3473

Икона Крещения Господня, фрагмент

Прочитанное сегодня в храме Евангелие закончилось словами: Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4, 17). На этих словах, и в первую очередь на «покаянии», хотелось остановить своё внимание.

Подробнее: Проповедь протоиерея Симеона Льва в Неделю по Просвещении 20 января 2019 г.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 4404

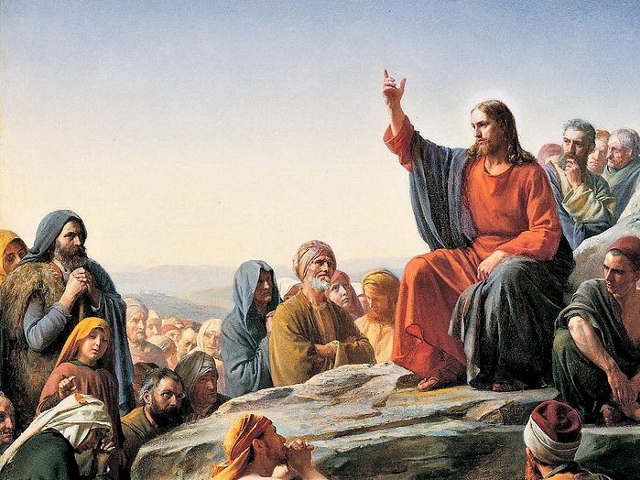

В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали притчу Господа о сеятеле и семени. Вышел сеятель сеять. И вот одно зерно упало при дороге, и было поклёвано птицами; другое упало на каменистую почву и засохло, третье - упало в сорную землю, и было заглушено сорняками. А четвёртое упало на хорошую почву, давшее обильный плод.

Подробнее: Проповедь протоиерея Симеона Льва на Евангелие от Луки (Лк. 8, 5-15): притча о сеятеле

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 5266

Святые праотцы Авраам, Исаак и Иаков, источник изображения - pravoslavie.ru

Сегодня – Неделя святых праотцов. В это воскресенье за богослужением Православная Церковь воспоминает всех древних родоначальников (по-гречески патриархов) богоизбранного народа и их потомков – от Адама до Иосифа Обручника, мнимого отца Мессии.

Подробнее: Проповедь протоиерея Симеона Льва в Неделю святых праотцов 30 декабря 2018 г.