- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 2908

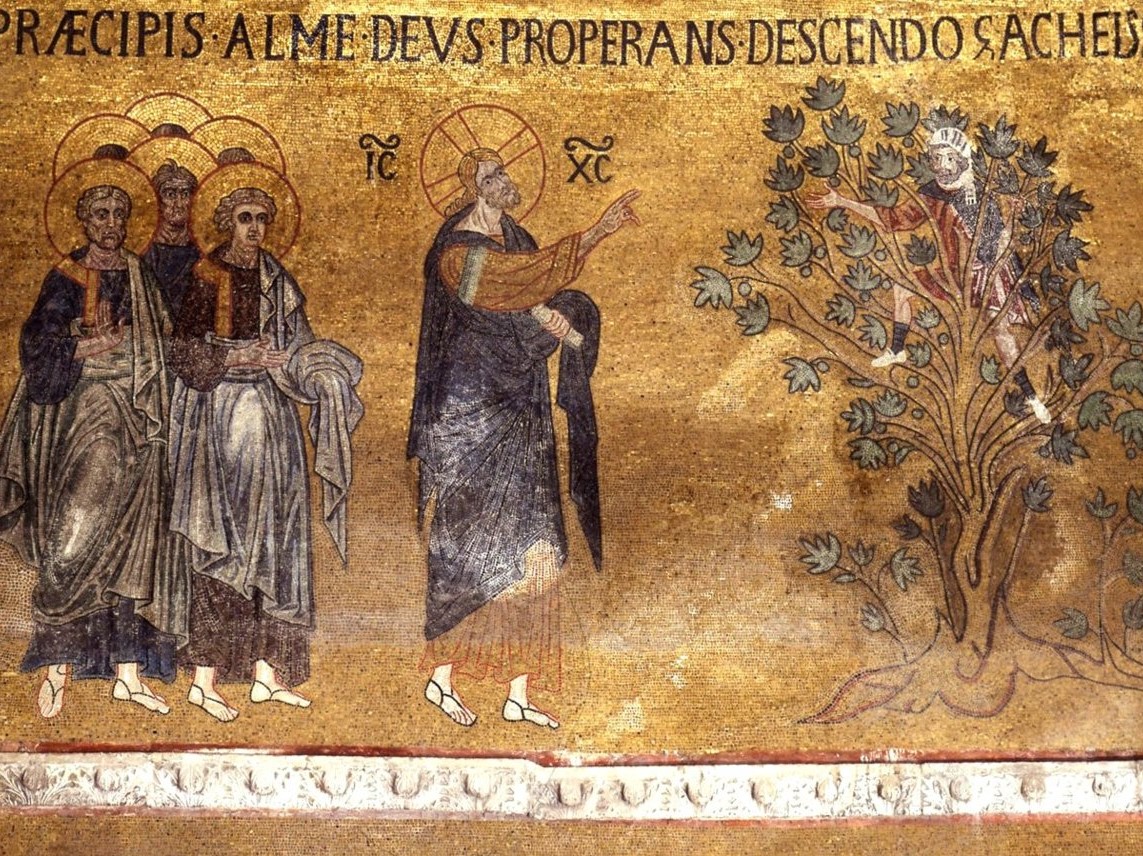

Источник изображения - wikimedia.org

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Сегодняшнее евангельское чтение, в неделею о Закхее, начинает подготавливать нас к Великому посту. В течение подготовительных недель и седмиц Великого поста нам с вами предстоит пройти путем восхождения от Иерихона, как города, изображающего нашу повседневную жизнь, преисполненную страстями и грехами, до Иерусалима – святого города, Царства Божьего. Пост является для нас возможностью изменить себя, стать хоть немного, но поближе к Богу. Пост может стать для нас определенным стимулом в том, чтобы положить начало в изменении своей жизни. Но чтобы пост принес нам духовную пользу, Церковь показывает нам, как правильно его пройти, опираясь на примеры из Евангелия.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 3159

Источник изображения - pokrov.mkk.ru

Сегодняшний воскресный день называется в богослужебных книгах Неделей св. праотец. Праотцами Церковь называет всех ветхозаветных праведников, патриархов и пророков, живших до Р. Х.

Первым из праотцев Христовых является Адам. Адам на древнееврейском языке означает – «человек». Бог поселил первого человека в Эдемском саду, в котором было всё, в чём нуждался Адам. Первый человек имел возможность беседовать с Самим Богом, Творцом Вселенной.

Подробнее: Проповедь протоиерея Симеона Льва в Неделю святых праотец 29 декабря 2019 г.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 3414

Источник фото - classpic.ru

В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали притчу Господа о злых работниках в винограднике. Хозяин дома насадил виноградник, обнёс его оградой, выкопал в нём точило, устроил сторожевую башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда настало время собирания плодов, хозяин послал слуг своих, чтобы взять плоды, но виноградари слуг изгнали, иных били, иных убивали, и со следующими посланными хозяином слугами поступали так же. Когда же послал хозяин сына своего, думая, что постыдятся его, то виноградари, надеясь овладеть наследством, вывели сына, как наследника, из виноградника и убили. Оставалось хозяину наказать злодеев, виноградник же отдать другим, которые отдавали бы плоды во времена свои.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 2967

Источник изображения - pravoslavie.ru

Слышанная сегодня евангельская притча о богатом и Лазаре напоминает всем нам о том, что два состояния ожидают нас в будущей загробной жизни: светлая, небесная радость, блаженство т. е. рай или мрак, мука, тоска, ужас т.е. ад.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 3134

Напоминаю вкратце содержание дневного Евангелия: И по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна , и возвёл на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними: одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Пётр сказал Иисусу: Равви! Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, что сказать; потому что были в страхе. И явилось им облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте (Мк. 9, 1-8).

Подробнее: Проповедь протоиерея Симеона Льва в День Преображения Господня 19.08.2019