- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 2914

Сегодня Св. Церковь чтит память иконы Божьей Матери «Семистрельная».

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 2979

Источник изображения - photographers.ua

В сегодняшнем Апостольском чтении мы читаем: Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога (Рим. 14, 6).

Подробнее: Проповедь протоиерея Симеона Льва о жизни для Господа (Рим. 14, 6-9) 8 августа 2020 г.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 2304

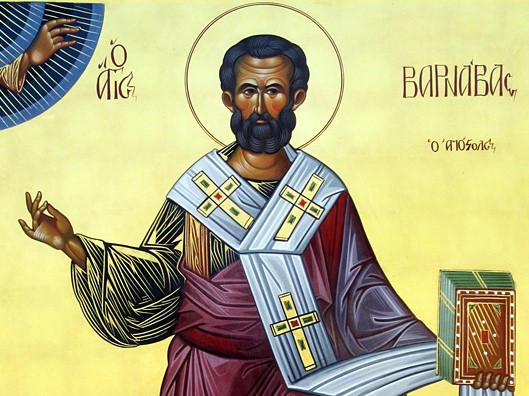

Святой апостол Варнава

Сегодня Св. Церковь чтит память св. апостола Варнавы. В Деяниях св. апостолов рассказывается, как в языческий город Ликаон явились двое таинственных пришельцев, которые исцелили человека, хромого от рождения. Чудо совершилось силою Господа Иисуса Христа, но идолопоклонники решили, что это их боги сошли на землю и излечили хромца. Одного из пришельцев, имевшего спокойный и величественный облик, они сочли «верховным божеством» - Зевсом. Другой, худощавый, подвижный, красноречивый, показался им «вестником богов» Гермесом.

Подробнее: Проповедь протоиерея Симеона Льва о святом апостоле Варнаве 24 июня 2020 г.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 2255

Святые Апостолё Пётр и Павел

Мы слышали в сегодняшнем евангельском чтении слова: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах (Мф 16, 17). Посмотрим, какое блаженство Спаситель открывает ап. Петру, и которое относит не до явления плоти и крови, но до явления Отца Небесного.

Подробнее: Проповедь протоиерея Симеона Льва в День Святых Апостолов Петра и Павла 12.07.2020 г.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 2754

На фото: икона Святой Троицы в нашем храме, 7 июня 2020 г.

Происхождение праздника Пятидесятницы относит нас на три тысячи лет тому назад на богошественную гору Синай, на которой пророк Моисей получил от Бога Закон, по которому надлежало жить народу, Богом усыновлённому.

Подробнее: Проповедь протоиерея Симеона Льва в День Святой Троицы (Пятидесятницы) 7 июня 2020 г.