- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 4186

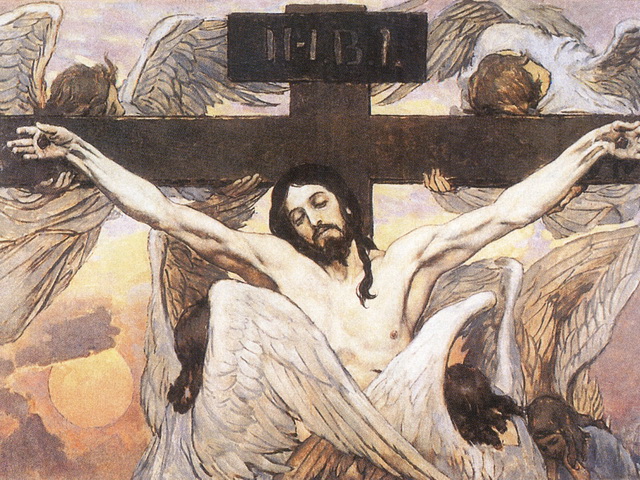

На фото: Виктор Михайлович Васнецов "Распятый Иисус Христос" (фрагмент)

Братья и сёстры, мы слышали сейчас, как Господь сказал в Евангелии: "Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною" (Лк. 9:23). А куда же мы можем следовать за Господом, неся крест - на Голгофу? Значит у каждого христианина есть своя Голгофа, где, как говорит апостол: "Те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстьми и похотьми" (Гал. 5:24).

Подробнее: Священник Георгий Максимов: проповедь о кресте 14 ноября / 1 декабря

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 4601

На фото: икона преп. Иоанникия Великого

Дорогие братья и сёстры, сегодня святая Церковь чтит память преподобного Иоанникия Великого. Его молодость пришлась на время правления императоров-иконоборцев и он сам был иконоборцем, поскольку вырос в этой среде. Он успешно проходил воинскую службу. Уже тогда он был отмечен многими добродетелями, был набожным и вел жизнь чистую. Но оставался еретиком.

Подробнее: Иерей Георгий Максимов: проповедь 4/17 ноября 2015 г.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 4925

На фото: икона Преображения Господня

В наше время мы знаем о Фаворском чуде почти всё. Знаем даже и то, что Преображение Господне есть образ нашего преображения. Что же производит в нас это знание? Располагает ли оно сколько-нибудь к тому, чтобы достигать преображения, нам предназначенного? Слушаем ли Того, Кого глас Божий из облака повелевает слушать? Его ли одного слушаем? Не избираем ли себе других учителей? Не ищем ли других спасителей?

Подробнее: Протоиерей Симеон Лев: фрагмент проповеди на Преображение Господне 19 августа 2015 г.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 4108

Братья и сёстры, в апостольском чтении мы слышали слова, которые достойны того, чтобы выписать их и повесить на стену, чтобы всегда держать перед глазами: "Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу" (Фил. 2:21). Это - ответ на многие вопросы современности.

Подробнее: Проповедь Иерея Георгия Максимова о важности угождения Богу 1/13 октября 2015 г.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 4252

Картина "Преподобный Сергий Радонежский. По Руси." Художник С. Ефошкин

Более 500 лет тому назад благочестивый отрок Варфоломей, впоследствии святой игумен Лавры, услышал в душе своей голос зовущего Господа: «иди по Мне». Услышал и не стал совещаться с плотью и кровью: роздал имение, оставил мир и пошёл за Зовущим. Тяжело доставалась тогда русским людям жизнь в мире, особенно в этом, тогда только заселяемом, безлюдном Радонежском уделе. Но ещё тяжелее было жить в пустыне, которую избрал Преподобный местом своих подвигов.