- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 4604

На фото: икона с изображением страшного суда.

Дорогие братья и сестры, в это воскресенье Церковь вспоминает святых отцов Пятого вселенского собора. Среди прочих они осудили лжеучение о том, что ад не вечен и что в итоге якобы все спасутся. В отличие от многих других ересь эта очень живуча, поскольку по нраву тем, кто хотел бы продолжать грешить и при этом надеяться на спасение.

Подробнее: Проповедь отца Георгия Максимова 7 августа 2016 г.: о вечных муках

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 6130

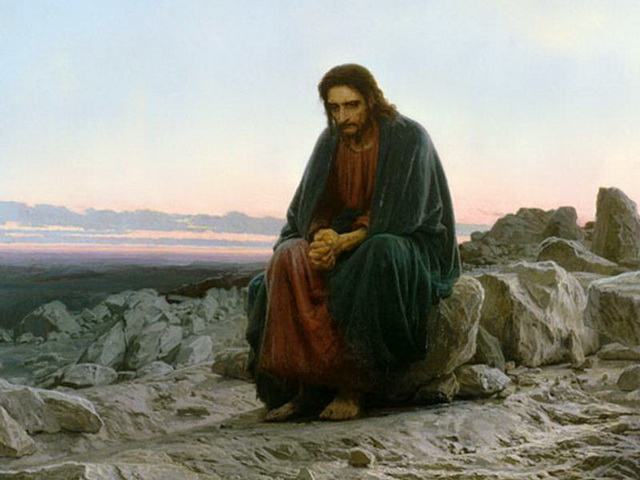

Картинка взята с сайта artderevo.ru

В сегодняшнем апостольском чтении, в отрывке из 1-го Послания ап. Павла к Коринфянам, Апостол разбирал один из вопросов, который Господь Иисус Христос не затрагивал в Своём учении, - это совместная жизнь верующего мужа и неверующей жены или неверующего мужа и верующей жены. Здесь апостол Павел предлагает свой собственный ответ. Однако в конце главы он пишет: «Думаю, и я имею Духа Божия». Таким образом, даже то, что апостол говорит как бы от себя, вдохновлено Духом Святым.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 4176

На фото: "Христос в пустыне" (фрагмент), художник И. Крамской.

Братья и сёстры, сейчас мы слышали слова Господа: "Царствие Небесное силою берётся и употребляющие усилие восхищают его" (Мф. 11:12). Эти слова стоит выписать и повесить на видное место, потому что в какое бы время мы ни взглянули на них, они будут кстати.

Подробнее: Иерей Георгий Максимов: проповедь об усилиях, июль 2016 г.

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 4172

На фото: "Возвращение блудного сына", художник Б. Э. Мурильо.

Нередко светские люди говорят: как у вас, христиан, всё просто: нагрешил, потом пошёл, сказал священнику и как будто ничего не было. Нередко и лукавый нашёптывает нам во время искушения: поддайся, согреши сейчас, потом ведь сможешь на исповеди покаяться.

Подробнее: Слово перед исповедью иререя Георгия Максимова: о действии греха

- Информация о материале

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 4270

Подробнее: Иерей Георгий Максимов: проповедь об отношении к браку в Царствии Небесном 8/21 декабря