- Информация о материале

- Родительская категория: Новости

- Категория: События прихода

- Просмотров: 2177

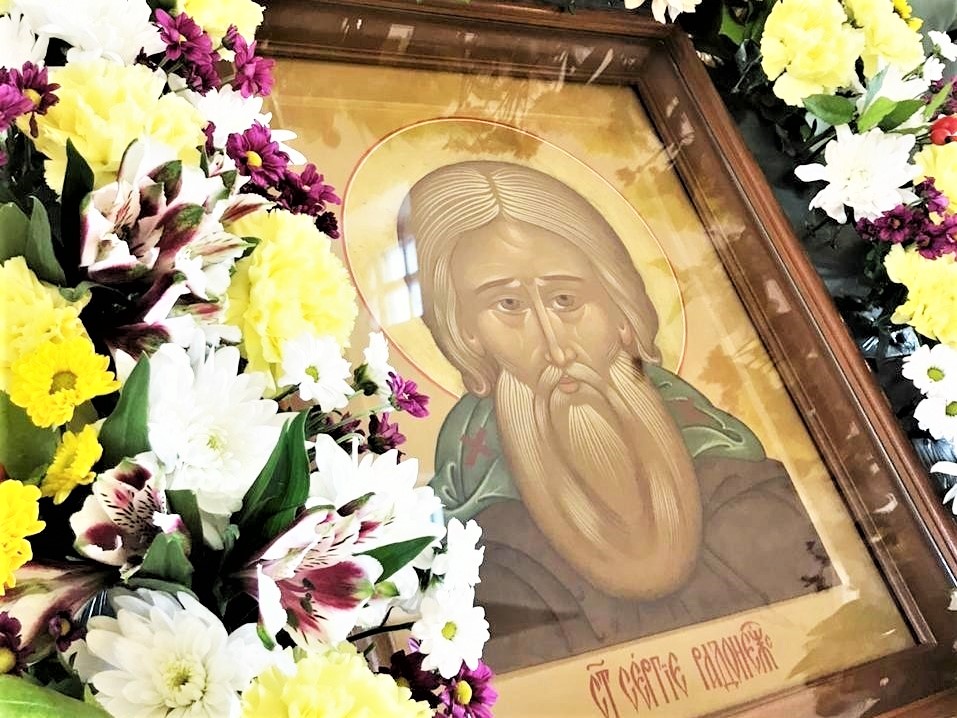

На фото: праздничная икона прп. Сергия Радонежского в нашем храме

В четверг 8 октября на нашем приходе встретили престольный праздник - День преставления основателя и покровителя храма - прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.

Подробнее: День преставления прп. Сергия Радонежского, престольный праздник 8 октября 2020 г.

- Информация о материале

- Родительская категория: Новости

- Категория: Проповеди

- Просмотров: 1959

Сегодня дневное Апостольское чтение состояло из отрывка Послания ап. Павла к Ефесянам, 5 гл.: Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жён, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.

Подробнее: Проповедь протоиерея Симеона Льва о любви мужа к жене (Еф. 5, 25-33) 7 октября 2020 г.

- Информация о материале

- Родительская категория: Новости

- Категория: Молодёжное объединение "Сергiевцы"

- Просмотров: 1727

На фото: встреча молодёжного киноклуба 20 сентября 2020 г., обсуждение фильма

Вечером 20 сентября, накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в Молодёжном клубе нашего храма состоялась первая встреча нового киноклуба для молодёжи.

Направление было запланировано как Библейский киноклуб - с просмотром видео-фильмов по Библейским сюжетам, а также изучением соответствующих текстов и толкований. Но, в связи с выходом на киноэкраны нового необычного фильма о жизни в Афонском монастыре "Где ты, Адам?", на первой же встрече было решено изменить формат киноклуба. Теперь он будет включать не только Библейские фильмы по отдельной программе, но также другие интересные и актуальные видео.

Подробнее: Первая встреча нового киноклуба в Молодёжном клубе нашего храма, 20 сентября 2020 г.